ブログ

【ご報告】J.S.A.SAKE DIPLOMAコンクールで卒業生が快挙!

2025年9月23日(火・祝)、ホテル雅叙園東京にて開催された

「第3回J.S.A.SAKE DIPLOMAコンクール決勝」にて、

当校「インフィニット酒スクール」プロコースの在校生、藤崎 賢治さんが見事第2位に入賞されました!

■ 藤崎 賢治さんについて

藤崎さんは、**東京都・京成立石「時穏(じおん)」の店主として、鳥料理とそば料理を提供する料理人であり、

同時にJ.S.A.SAKE DIPLOMA(International含む)**の資格を持つ、日本酒・焼酎のスペシャリストでもあります。

当校のプロコースで学びを高めながら、現場での経験と知識を活かし、今回のコンクールでは見事な成績を収められました。

■ J.S.A.SAKE DIPLOMAコンクールとは

このコンクールは、日本ソムリエ協会が主催し、J.S.A.SAKE DIPLOMA有資格者を対象とした大会です。

今回は161名がエントリーし、全国7会場での予選を通過した10名が決勝に進出し、その中で藤崎さんは、実技・知識ともに優れた評価を受け、堂々の入賞。

当日は多くの関係者や業界の方々が見守る中、熱戦が繰り広げられました。

■ 当校としても誇りある実績

第1回に続き、第3回にも当校の卒業生が入賞するという快挙に、講師・スタッフ一同、心から誇りに思っております。

この実績は、酒類専門知識の深さと実践力を両立させた教育が評価されている証でもあります。

■ 最後に

藤崎さん、本当におめでとうございます。

そしてこれからも多くの方に、酒の魅力を伝えていただけることを願っております。

今後も「インフィニット酒スクール」では、日本酒・焼酎のプロを目指す方々の学びを全力でサポートしてまいります。

『KANATAワイナリー』

インフィニット酒ラボ研修&取材旅 【@富山 日本酒蔵&ワイナリー】 2025年5月

『KANATAワイナリー』

2018年から葡萄造りをはじめ、今年で造り4シーズン目、新しいワイナリーです。

丸八というガス会社が母体ですが、その中のアグリ事業としてKANATAワイナリーを運営しています。

葡萄栽培を辞めるという方も多く、せっかくだからワイナリーしようとなって、近くのセイズファーム(2年前に訪問しました)から苗木を持ってきて植えたそうです。

KANATAワイナリーのプロデュースを手掛けた実業家の馬淵氏と、土井醸造長にご案内いただきました。

ワイナリーには、富山駅から「あいの風とやま鉄道」(西に富山湾)に乗って25分魚津駅を下車して車で30分ほど、やや標高の高い天神野新という場所にあります。北アルプスや僧ヶ岳などの2400メートル級の山々が望めます。昔は山の雪絵(雪が解けて山肌が見えたものが、絵に見立てる)を見て田植えの時期を決めていたとか・・・

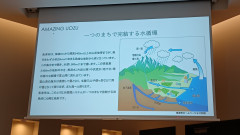

魚津は世界的にも希有な地形でKANATAワイナリーHPの文章をそのまま抜粋すると

↓↓↓↓

「海抜0mから標高2400m以上の立山連邦までが、奥行きわずか約25kmと急峻な地形から成り立っています。この地形は富山湾まで続き、水深1000mまで続きます。この高低差3400mの地形の中を、片貝川などの表流水や伏流水といった多様な水経路で富山湾に流れ出ています。流れ出た富山湾の海水は蒸発して雲になり、毛勝三山や僧ヶ岳などに雨や雪となり降り、また海へと循環していきます。

このような水の循環システムが一つの街で完結し、その循環を一望できる世界的にも稀な地形をしています。これを「魚津の水循環」と言います。」

魚住の町は、4万の人に対して150件の飲み屋があるそうで、実は食通が多い町なんだそうです。100年以上歴史を誇る、果汁栽培も多く、りんご、梨、桃、などを育てているし、研究センターもあるようです。

稲作も古くから行われています。

KANATAワイナリーは現在7人で葡萄造りを行っています。障害のある方もいます。

ワイン用の他、食用ブドウ、ベニハルカなどのさつま芋(冬は干し芋)も作っています。

もともと、この場所は、さつまいも産地で、それに適した赤土とのことでした。

食用ブドウは棚仕立てで約70年前から育てていています。

ワイン用は、プティヴェルド、アルバリーニョ(フラッグシップ)、シャルドネ、シラー、ピノ・ノワールなど。

気温が低いのでピノ・ノワールの栽培がしやすいそうです。5月が6月頃に開花するとのことでした。

日本でピノ・ノワールを得意としているところは少ないのですが、こちらのピノ・ノワールはワインラバーに人気です。

6月は暑く、雨は多いので、木が伸びすぎてしまい、そのコントロールをするのに苦労しています。

ベーレゾン(緑色だった房が黄緑色から、ランダムに黄色や紫色へと色づいていく現象)も遅れるので、収穫も遅れるそうです。

丘陵地で夏は海風が通り、ここの特徴である赤土は酸化が進んでいて、砂が混じり水捌けよいとのことです。

ティスティング 左から

↓↓↓↓

①バッファロー・ロゼ・スパークリング

②DOV(ソーヴィニョンブラン)

③UMI ROSE CABERNET FRANC(ウミ・ロゼ・カベルネフラン)

④YAMA ROSE MERLOT(ヤマ・ロゼ・メルロー)

⑥Pinot Noir(ピノ・ノワール) 非売品 ⑦とヴィンテージ違い

⑦Pinot Noir(ピノ・ノワール)

葡萄木として植えてまだ8年、まだピヨピヨちゃんですが、試飲では、それを感じさせないポテンシャルでした。

私は①や⑥⑦のピノ・ノワールがとてもよかった。

優しい味は出汁の繊細な和食とも抜群でしょう。

チーズなら、「サントモール」かな。

と想像しながら試飲させてもらいました。

なかなか手に入らないレアになっているようですが、魚津駅前の「大崎酒店」でも販売していますので、魚津へ行った際は立ち寄ってみては。

KANATAワイナリーはこれから、まだまだ葡萄を増やしていきたいし、新しいことをやっていきたいそうです。

応援してきたいと思います。

株式会社白岩

インフィニット酒ラボ研修&取材旅 【@富山 日本酒蔵&ワイナリー】

2025年5月

🍶『株式会社 白岩』

銘柄「IWA5」を醸す、富山市の蔵

「株式会社 白岩」 2021年秋にできた蔵。

株式会社白岩の最大の特徴はすべての日本酒を「アッサンブラージュ(ブレンド)」していること。

創始者は、28年にわたドン・ぺリニオン5代目 醸造最高責任者をしていたリシャール・ジョフロワ氏です。リシャール氏は1991年にドンペリのプロモーションで来日し、その後100回ほど日本を訪れ日本の食に触れました。その時に様々な料理に合う、世界の人に注目される新しい日本酒をつくりたいと思ったそうです。その後、友人だった建築家の隈研吾氏と日本酒造りに協力してくれそうなパートナー蔵を探します。大手日本酒メーカーにも声をかけたのですが、なかなか興味もってもらえなかったそうです。

そんな中、唯一富山の桝田酒造店5代目当主・桝田隆一郎氏が興味を示してくれたそうです。 そのような流れで、富山で蔵を構えることになりました。

立地は立山連峰を背に、能登半島を見下ろす小高い白岩というところです。銘柄「IWA5」の「IWA(岩)」はその名から来ています。ちなみに「5」という数字は、ただのシンボルで、ハーモニーや調和を意味しています。

蔵の周りには棚田があり、目の前の田んぼでは五百万石を収穫しています。風が強い場所なので、背丈の高い山田錦は難しいとのことでした。無農薬米にも力をいれています。年々農家が減っていて棚田は崩壊の危機、土砂崩れも心配、そんな田んぼや景観も守っていきたいという思いもあるそうです。将来は若い方々と田んぼを一緒に守りたい、田んぼの中にある理想の場所に恵まれたけれど、最後は人と人のつながりが大事とのことでした。

蔵の設計は、もちろん隈氏によるもので、黒を基調とした重厚な建物です。入口を抜けると開放感のあるレセプションルームになっていて、ガラス張りの窓からは外の棚田が目に飛び込んできます。部屋の内側にもガラスが張ってあり、イタリア製のステンレスタンクが32本並んでいるのを眺めることができます。圧巻でした。

なぜイタリアからわざわざ輸入したのか・・・それは美しさを重視したからです。発想そのものがゴージャス。

2021年にエジプトのスエズ運河でコンテナ船が座礁して運河をふさぎ、船舶が通行できなくなった事件によって輸入ができなかったけれど、2022年にやっと整ったとのことでした。

壁には籾殻を混ぜた手すきの五箇山和紙が使われています。トイレは土壁に籾殻がまざっていて、籾殻のムラがまたオシャレ!

レセプションルームは、ロの字の掘りごたつ式で、ホストが中からサービスすることが出来ます。お客様を招いてティスティングをしたり、ディナーイベントをしたり、会議に使います。

白岩が造る銘柄「IWA5」は、シャンパーニュ製造のノウハウがぎっしり詰まっています。日本酒は通常、製造したものを瓶詰めして完成ですが、「IWA5」は、出来た日本酒をリザーブし、それをアッサンブラージュ(調合)していきます。アッサンブラージュを前提に日本酒を造る革新的な酒蔵は他にありません。

とはいえ、ひとつひとつの日本酒にも、しっかりとしたビジョンがあります。すべての酒米は35%~40%(磨きすぎても意味はなく、それ以上だと割れる)まで精米し、数種類の種麹や酵母を使用しています。伝統的な生酛造りを採用するなど、様々なタイプの日本酒を造ります。

リシャール氏は年に3回来日し、50種の日本酒の中から25種ほど絞り込み、バズルのピースのように組み立てていきます。比較的若い日本酒を50~80%使用し、そこに熟成酒(8度で保存)を混ぜ、まろやかさや深い味を出していきます。

「同じものを作るのはつまらない」というリシャール氏の考えに基づき、毎年異なる酒質にしていきます。オーケストラの指揮者のように様々な音をひとつにしていく、緻密に練られた芸術品なのだと、ひしひしと感じました。リシャール氏にしかできない日本酒です。

麹室は2部屋あります。コンクリートにしたことで、湿度もおさえられ、温度ムラないそうです。

種こうじ3種類ほどを使用(内容はここでは秘密)

酒母室も2部屋あり、生酛部屋と速醸部屋を分けています。掃除道具も分けている徹底ぶりです。

ティスティングはヴィンテージ違いをいただきました。お燗で温度の違いも楽しみました。

①2013 メイラードが進んでいるので、色が黄金、香り味わいに深み厚みあり ②2021 上品ながら複雑

家で保存や熟成をするなら、10度以下で保存してほしいそうです。

日本酒としては値段が高めですが、プレステージ日本酒として、洋食や特別な席で楽しんでほしいです。

ブリ・ド・モー(フランスAOPチーズ)との相性が抜群でしたよ。

『富美菊酒造』

【@富山 日本酒蔵&ワイナリー】

🍶『富美菊酒造』 2025年5月

銘柄「羽根屋」を醸す、富山市の蔵 1件目に訪問

1916年(大正5年)から続く蔵ですが、昭和41年に法人化して、富美菊酒造株式会社になりました。

3階建てだった古い建物を2年前に改装をはじめました。酒造りで使っていた滑車などはそのまま、当時の面影を残し建て替え、今年4月からはレセプションルームにしています。

既存の銘柄「富美菊」は、地元向けとして販売されています。羽根敬喜(けいき)氏が杜氏に就任してから20年続くブランドとなる、「羽根屋」特定名称酒を主軸にして、県内外や国外まで幅広く販売しています。「羽根屋」は総じてフルーティーな酒質に仕上げています。

通常、日本酒は秋から春までの製造ですが、富美菊酒造では2012年から年間を通して(四季醸造)酒造りが行われています。四季醸造は春先から米がなくなり夏の暑い季節にも造られるなど、その特殊な造りゆえ、旭酒造(銘柄:獺祭)の桜井会長から製法を教わったそうです。

四季に対応した設備もなく、石高は1400~1500石なので、毎月限定商品販売をしています。スタンダード銘柄『純米吟醸 煌火(きらび)』や『翼 純米吟醸』は華やかで外国の方に人気です。

富美菊酒造は酒米探求シリーズを展開しており、全国の酒米を使って醸しています。前回は「八反錦」だったそうで、面白い試みとして、これからも続けていくとのことでした。

季節酒は「しぼりたて」シリーズ、液体凍結機を使用した凍眠酒「羽根屋 純米吟醸 煌火 生原酒」などがあります。米を8%まで磨き、瞬間冷気によって生酒をマイナス30度に冷却。価格は26、000円。究極の搾りたて日本酒として帝国ホテルなどに卸しているそうです。 昔はモタつきのある飲みずらい日本酒が、最近はキレイな酒質になって思うような酒造りが出来るようになったとのことでした。

富美菊酒造は従業員30人(製造は季節労働者入れて12~15名)、年齢は20代が7人の若手が頑張っている蔵です。機械化が進む現代でも、人の手による感覚も大切にしています。精米は10㎏ごとに米を洗い、水温、水量、手触り、米の浸漬による模様の違いなどを、データを図って、それを積み重ね、平均を取っていて、基本的に誰でも出来るようにしているとのことでした。

麹室は2つあります。麹造りは、比較的長く時間をかけて「ヒネ麹」(しっとり系の麹)にします。夏は温度や湿度

が高く温度コントロールが大変とのことでした。労働環境改善のため麹造りは月~金曜の午前中で作業を終えます。

醪の上槽(絞り)する際の垂れ坪(酒をためる入れ物)は下から液体が溜まる仕組みで、窒素ガスを使用。タンクや瓶詰めも同様で、酸素に触れないように気を使い、フレッシュ感を保つ工夫をしていました。

テイスティングは羽根屋シリーズをいただきました。

ボトル左から

①「羽根屋 純吟 煌火(きらび) 」

すっきり、ドライな酒質、心地良い苦味が残る

②「羽根屋 純米大吟醸50 翼」

ほんのり華やかな香り、なめらかな口当たり、やや甘めの酒質

③「羽根屋 Classic 純米吟醸」

穀物系の穏やかな香り、なめらかな口当たり、甘苦い味わいでバランス良い

④「「羽根屋 特別純米酒 瓶燗火入れ」

低アルコール、旨味がじわり広がり、酸は強めの酒質

⑤「羽根屋 大吟醸」

アフターまで華やかさが残る、味わいはすっきり、心地良い苦味が残る。

2件目『株式会社 白岩』へつづく

報告 圓子

出来立てモッツァレラ

プロデューサーで食いしん坊 圓子チーズです。

本日 5月1日より本格的な事業がスタートしました。

インフィニット酒ラボを、どうぞよろしくお願いいたします。

昨日、静岡のチーズ工房を訪問しました。

写真は「いでぼくチーズ工房」さんの ちぎりたて、出来立てモッツァレラ。プルンプルンの外観です。

まだ ほんのり温かく 口に含むとジューシー🍹

モッツァレラチーズは「カード」というチーズの元となるものをお湯で溶かして、練ってつくることで繊維状の組織を作ります。

キュッキュッという独特な食感が特徴です。

「いでぼくチーズ工房」さんは自社のブラウンスイス牛を使用し、ミルクの風味を逃さないよう、優しく優しく練ります。

おいしくて頬がゆるみっぱなしでした。

モッツァレラチーズを🍶日本酒に合わせるなら「低アルコールの甘酸っぱい系」がお勧めです。

これからの季節にピッタリですよ。